脫碳試驗是評估金屬材料(尤其是鋼材)在高溫加工或熱處理過程中表面碳元素流失情況的關鍵手段。脫碳會導致材料表面硬度、強度和耐磨性下降,直接影響其使用壽命和安全性。本文將重點介紹脫碳試驗的核心檢測項目、方法及標準,為材料質量控制提供指導。

一、脫碳試驗的檢測項目

脫碳試驗的核心檢測項目聚焦于脫碳層深度和脫碳類型的定量與定性分析,具體包括:

- 全脫碳層深度 完全脫碳的區域(碳含量接近零,顯微組織為單一鐵素體)的厚度測量。

- 部分脫碳層深度 碳含量梯度變化的過渡區域(碳含量低于基體但未完全脫碳)的厚度測量。

- 脫碳類型判定 區分氧化性脫碳(伴隨表面氧化)和非氧化性脫碳(僅碳流失)。

- 碳濃度梯度分析 通過微觀區域的碳含量變化曲線,評估脫碳對材料性能的影響。

二、主要檢測方法及步驟

1. 金相法(最常用)

- 原理:利用光學顯微鏡或電子顯微鏡觀察材料橫截面的顯微組織差異。

- 步驟:

- 取樣:垂直于材料表面切割試樣。

- 鑲嵌與拋光:制備金相樣品,消除劃痕。

- 腐蝕:使用硝酸酒精溶液(或其他腐蝕劑)顯示晶界和碳化物分布。

- 觀察:全脫碳層(鐵素體)與部分脫碳層(珠光體減少區域)的界限判定。

- 測量:通過圖像分析軟件計算各層深度(如GB/T 224-2019標準)。

- 優勢:直觀、成本低;不足:依賴操作者經驗,需高精度制樣。

2. 顯微硬度法

- 原理:脫碳層硬度低于基體,通過硬度梯度變化確定脫碳深度。

- 步驟:

- 制備與金相法類似的光滑橫截面。

- 沿表層至內部間隔(如0.05mm)逐點測試維氏硬度(HV)。

- 繪制硬度-深度曲線,硬度恢復至基體值的區域為脫碳終點。

- 優勢:量化數據支持;不足:不適用于極薄脫碳層(<0.1mm)。

3. 光譜分析法

- 原理:利用輝光放電光譜(GDOES)或電子探針(EPMA)直接測定碳含量分布。

- 步驟:

- 樣品表面拋光至鏡面。

- 逐層濺射或掃描,獲取碳元素濃度隨深度的變化曲線。

- 通過標準曲線校準,計算脫碳層深度。

- 優勢:高精度、可測微區;不足:設備昂貴,需專業人員操作。

4. 化學分析法(參考性檢測)

- 原理:逐層剝離材料表面,通過燃燒法或光譜法測定每層碳含量。

- 適用場景:驗證其他方法的準確性,或分析脫碳層碳含量絕對值。

三、試驗標準與判定依據

不同行業采用的標準各異,常見標準包括:

- GB/T 224-2019(中國):金相法測定鋼的脫碳層深度。

- ASTM E1077-2014(美國):通過顯微硬度和金相法評估脫碳。

- ISO 3887:2017(國際):鋼的脫碳層深度測定方法。

- JIS G0558:2013(日本):顯微組織法結合硬度法。

判定準則:根據材料用途設定允許的脫碳層深度限值。例如:

- 軸承鋼:全脫碳層深度≤0.05mm(嚴苛要求)。

- 彈簧鋼:總脫碳層(全脫碳+部分脫碳)≤1%材料厚度。

四、實際應用案例

- 汽車齒輪熱處理質量控制 某企業發現齒輪疲勞壽命不達標,經金相檢測發現表面存在0.15mm全脫碳層,調整熱處理爐氣氛(減少氧氣含量)后問題解決。

- 高速鋼刀具脫碳分析 顯微硬度法檢測到刀具刃口脫碳層導致硬度下降,改用真空熱處理工藝避免氧化脫碳。

五、結論

脫碳試驗的關鍵在于選擇適合的檢測方法并嚴格遵循標準流程:

- 常規檢測:優先采用金相法+顯微硬度法組合。

- 高精度需求:選用光譜分析法或電子探針。

- 生產現場快速檢測:便攜式顯微硬度計或超聲波測厚儀(間接法)。

通過精準測量脫碳層參數,可優化材料加工工藝(如控制熱處理氣氛、縮短高溫停留時間),從而提升產品可靠性和使用壽命。

注:試驗前需根據材料類型(如低碳鋼、高碳鋼、合金鋼)調整腐蝕劑種類和檢測參數,確保結果準確性。

分享

CMA認證

檢驗檢測機構資質認定證書

證書編號:241520345370

有效期至:2030年4月15日

CNAS認可

實驗室認可證書

證書編號:CNAS L22006

有效期至:2030年12月1日

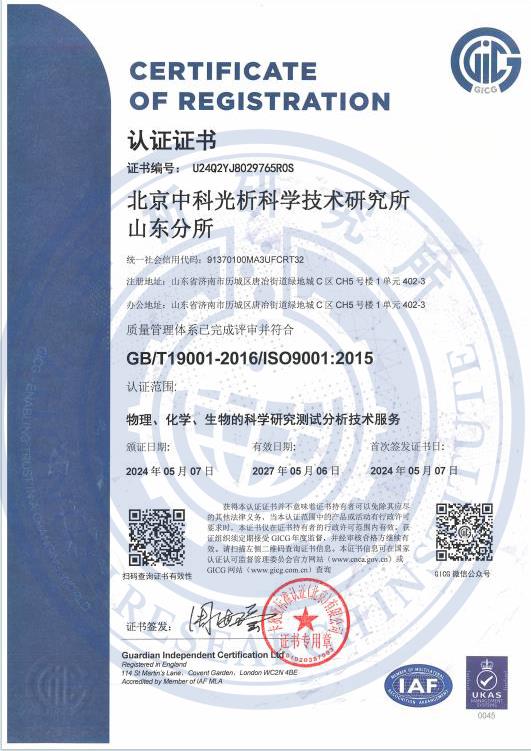

ISO認證

質量管理體系認證證書

證書編號:ISO9001-2024001

有效期至:2027年12月31日