干濕循環試驗的檢測項目與關鍵技術分析

引言

干濕循環試驗是一種模擬材料或結構在自然環境中反復經歷濕潤(吸水)和干燥過程的加速老化試驗方法,廣泛應用于建筑材料(如混凝土、砂漿)、巖土工程材料(如土壤、巖石)、涂層材料及復合材料的耐久性評估。通過周期性干濕交替作用,可揭示材料在長期環境應力下的性能退化規律,為工程設計、壽命預測及材料優化提供依據。

一、干濕循環試驗的核心檢測項目

1. 物理性能指標

-

質量變化率

- 檢測目的:評估材料吸水性和失水性,反映孔隙結構穩定性。

- 方法:通過精密天平測量試樣在干燥狀態和飽和狀態下的質量差,計算質量增減百分比。

- 標準參考:ASTM D570(塑料)、GB/T 17634(土工合成材料)。

-

體積變化率

- 檢測目的:監測材料膨脹或收縮變形,判斷是否發生不可逆結構損傷。

- 方法:使用游標卡尺或體積測量儀記錄試樣尺寸變化,計算體積變化率。

-

吸水率與失水率

- 檢測目的:量化材料吸/排水能力,關聯孔隙率與滲透性。

- 公式:吸水率 = (濕重 - 干重)/干重 × 100%。

2. 力學性能指標

-

抗壓/抗拉強度

- 檢測目的:評估材料力學性能退化程度,預測結構承載能力。

- 設備:萬能試驗機(如Instron系列),按GB/T 50081(混凝土)、ISO 527(塑料)執行。

-

彈性模量與泊松比

- 檢測目的:分析材料剛度變化,反映微觀裂紋擴展情況。

- 檢測方法:通過應力-應變曲線計算,或采用超聲波脈沖法間接測量。

-

粘結強度(涂層材料)

- 檢測目的:測試涂層與基體的界面結合力在干濕交替下的衰減。

- 標準:ASTM D4541(拉拔法)。

3. 耐久性相關指標

-

耐腐蝕性

- 檢測目的:評估材料在濕潤環境下抵抗化學侵蝕(如氯離子滲透、硫酸鹽侵蝕)的能力。

- 方法:離子色譜法測定氯離子擴散系數,或通過X射線熒光光譜(XRF)分析元素遷移。

-

抗凍融性

- 復合試驗:結合干濕循環與凍融循環(如ASTM C666),檢測材料在雙重應力下的損傷。

-

表面劣化程度

- 檢測目的:觀察材料剝落、粉化、裂紋等表觀損傷。

- 技術:光學顯微鏡、三維形貌掃描儀定量分析表面粗糙度。

4. 微觀結構分析

-

孔隙結構演變

- 檢測方法:壓汞法(MIP)、氮氣吸附法測定孔隙率及孔徑分布。

- 意義:揭示干濕循環導致的微裂紋萌生及連通孔隙發展。

-

物相與成分分析

- 技術:X射線衍射(XRD)檢測水化產物變化,掃描電鏡(SEM)觀察微觀形貌。

- 應用案例:混凝土中C-S-H凝膠的分解、石膏或鈣礬石的生成。

-

界面特性(復合材料)

- 檢測項目:纖維-基體界面脫粘情況,通過SEM-EDS分析界面元素分布。

二、試驗參數與檢測方案設計

-

循環條件設置

- 溫濕度控制:干燥階段通常為60±5℃(烘箱),濕潤階段為室溫浸水或高濕度環境(如95% RH)。

- 循環周期:單次循環時間(如24小時:12h濕+12h干)及總循環次數(50~300次,依材料類型而定)。

-

檢測頻率

- 每5~10個循環后進行一次關鍵指標(如強度、質量)檢測,全程監測性能衰減趨勢。

三、數據解讀與應用

- 退化模型建立:通過回歸分析擬合強度損失率與循環次數的關系(如指數衰減模型)。

- 壽命預測:結合Arrhenius方程加速老化理論,推算材料在實際環境中的服役年限。

- 材料優化方向:根據微觀結構變化調整配合比(如混凝土的水膠比)、添加抗滲劑或纖維增強體。

四、典型應用領域

- 混凝土結構:評估海洋環境或鹽漬土地區混凝土的氯離子滲透阻力。

- 巖土工程:研究膨脹土在干濕交替下的裂隙發育規律。

- 文物保護:檢測古建筑磚石材料的耐候性及保護涂層有效性。

- 新能源材料:鋰離子電池電極材料在電解液浸泡-干燥循環中的結構穩定性。

結語

干濕循環試驗的檢測項目需根據材料類型和使用環境進行針對性設計,通過多尺度(宏觀-微觀)、多指標(物理-力學-化學)的綜合分析,全面揭示材料的耐久性機制。未來,隨著原位監測技術(如CT實時成像)和人工智能數據分析的應用,干濕循環試驗的檢測精度與效率將進一步提升。

希望這篇文章滿足您的需求!如需進一步擴展某一部分內容,請隨時說明。

分享

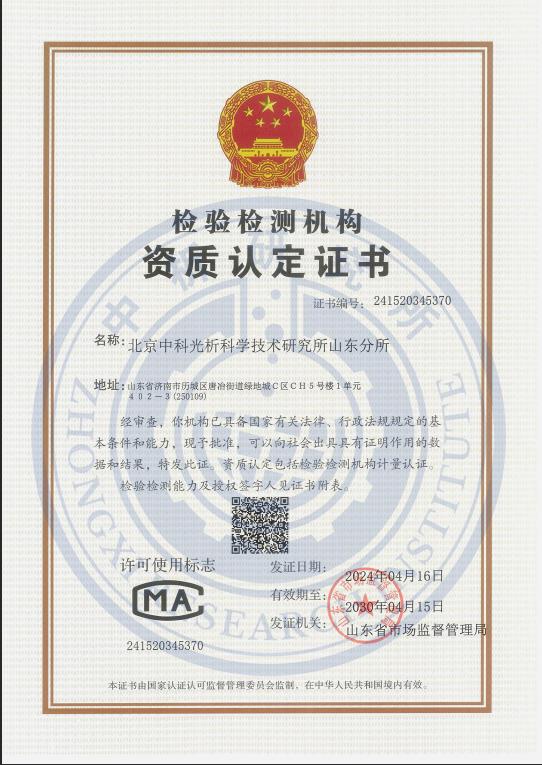

CMA認證

檢驗檢測機構資質認定證書

證書編號:241520345370

有效期至:2030年4月15日

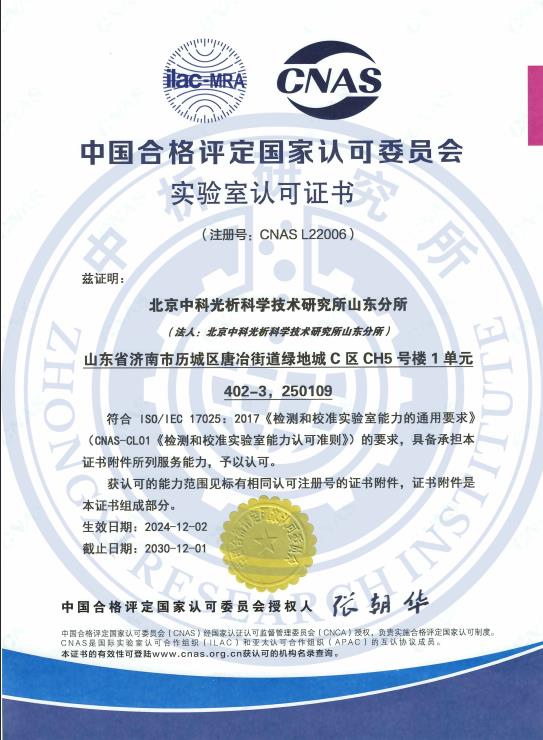

CNAS認可

實驗室認可證書

證書編號:CNAS L22006

有效期至:2030年12月1日

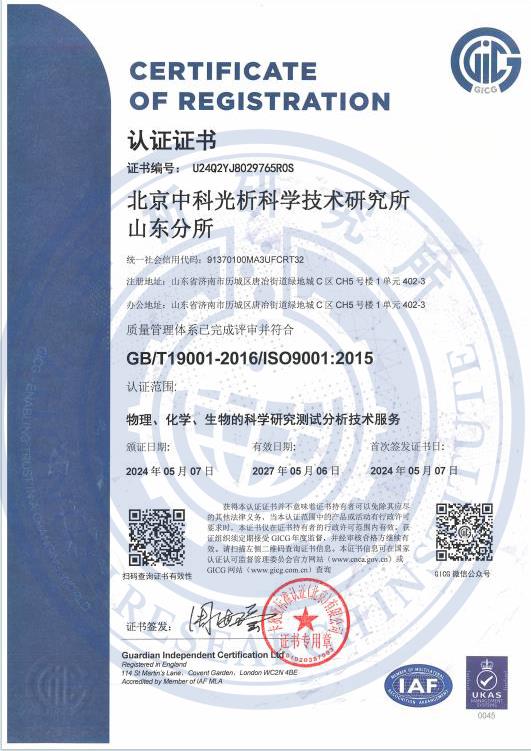

ISO認證

質量管理體系認證證書

證書編號:ISO9001-2024001

有效期至:2027年12月31日