動物實驗中的檢測項目:關鍵環節與技術應用

動物實驗是生物醫學研究、藥物開發和毒理學評估的重要手段。檢測項目作為實驗的核心部分,直接影響數據的可靠性和結論的科學性。本文系統梳理動物實驗中的檢測內容,重點解析檢測項目的分類、技術方法及倫理規范。

一、檢測項目的目的與分類

動物實驗的檢測旨在評估受試物(如藥物、化學品)對生物體的影響,或驗證特定生物學假設。根據實驗目標,檢測項目可分為以下類別:

1. 基礎生理指標檢測

- 生命體征:體溫、心率、呼吸頻率、血壓。

- 體重與器官重量:定期監測體重變化,解剖后測量心、肝、腎等器官的臟器系數(器官重/體重)。

- 行為學觀察:活動能力、疼痛反應、神經反射(如翻正反射)等。

2. 血液與生化檢測

- 血常規:紅細胞、白細胞、血小板計數,血紅蛋白濃度。

- 血液生化:肝功能(ALT、AST、ALP)、腎功能(肌酐、尿素氮)、血糖、血脂等。

- 凝血功能:凝血酶原時間(PT)、活化部分凝血活酶時間(APTT)。

3. 組織病理學檢測

- 大體解剖:肉眼觀察器官形態、顏色、有無出血或腫瘤。

- 組織切片與染色:HE染色觀察細胞結構,特殊染色(如Masson染色檢測纖維化)。

- 免疫組化:檢測特定蛋白表達(如Ki-67標記細胞增殖)。

4. 分子生物學檢測

- 基因表達:qPCR、RNA測序分析基因轉錄水平。

- 蛋白質分析:Western blot、ELISA檢測目標蛋白含量。

- 代謝組學:LC-MS/MS分析代謝物變化。

5. 影像學與功能學檢測

- 活體成像:MRI、CT、超聲評估器官結構與功能。

- 電生理:心電圖(ECG)、腦電圖(EEG)監測電信號。

- 代謝籠實驗:監測攝食量、飲水量、排泄物等代謝參數。

二、不同實驗目的的檢測重點

根據實驗類型,檢測項目的側重點有所不同:

1. 藥物安全性與毒性評價

- 急性毒性實驗:觀察72小時內死亡率、器官損傷。

- 長期毒性實驗:檢測血液生化、組織病理及致癌性。

- 生殖毒性實驗:評估胚胎發育、子代畸形率。

2. 疾病模型研究

- 心血管疾病模型:血壓、心電圖、心臟組織纖維化。

- 神經退行性疾病模型:行為學測試(如Morris水迷宮)、腦組織β-淀粉樣蛋白沉積。

- 腫瘤模型:瘤體積測量、轉移灶計數、免疫微環境分析。

3. 藥效學實驗

- 藥代動力學:血藥濃度-時間曲線(Cmax、AUC、半衰期)。

- 藥效指標:炎癥因子(IL-6、TNF-α)、氧化應激標志物(SOD、MDA)。

三、檢測技術的選擇與優化

1. 技術選擇原則

- 敏感性:如ELISA檢測低濃度蛋白優于Western blot。

- 特異性:免疫組化需驗證抗體交叉反應性。

- 動物福利:優先采用無創或微創技術(如活體成像替代解剖)。

2. 新興技術的應用

- 單細胞測序:解析器官內細胞異質性。

- 光聲成像:高分辨率監測腫瘤血管生成。

- 生物傳感器:實時監測血糖、血氧等動態指標。

四、倫理規范與質量控制

1. 倫理審查要求

- 3R原則:替代(Replacement)、減少(Reduction)、優化(Refinement)。

- 實驗動物福利:麻醉鎮痛、術后護理、安樂死規范(如CO?窒息法)。

2. 數據可靠性保障

- 標準化操作:遵循GLP(良好實驗室規范)或AAALAC認證要求。

- 盲法設計:避免主觀偏差,如病理切片由第三方實驗室評估。

- 統計學分析:樣本量計算、重復實驗驗證。

五、未來發展趨勢

- 類器官與器官芯片:減少整體動物使用,提高體外模型預測性。

- 多組學整合分析:結合基因組、蛋白質組和代謝組數據,全面解析機制。

- 人工智能輔助診斷:自動化分析病理切片與影像學結果。

結語

動物實驗的檢測項目是連接基礎研究與臨床轉化的橋梁。通過科學設計檢測方案、合理選擇技術手段,并嚴格遵守倫理規范,可顯著提升實驗數據的科學價值,為人類健康和疾病治療提供可靠依據。

以上內容可根據具體研究領域(如藥理、毒理或基礎醫學)進一步細化調整。

分享

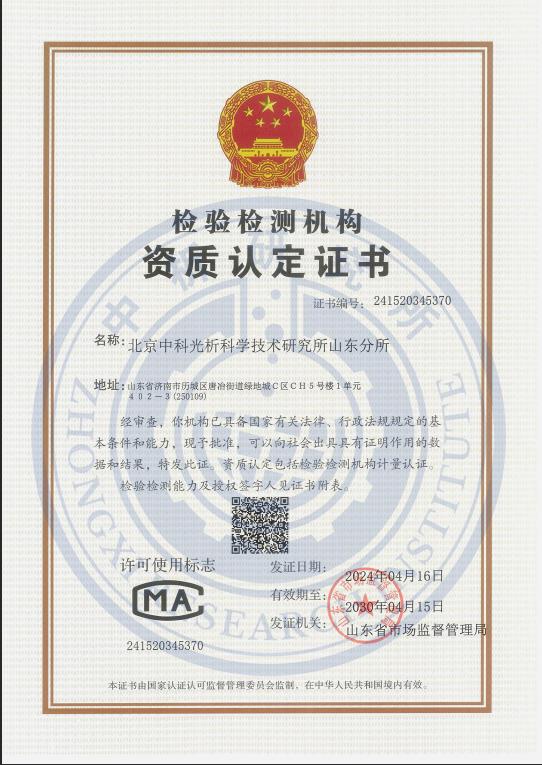

CMA認證

檢驗檢測機構資質認定證書

證書編號:241520345370

有效期至:2030年4月15日

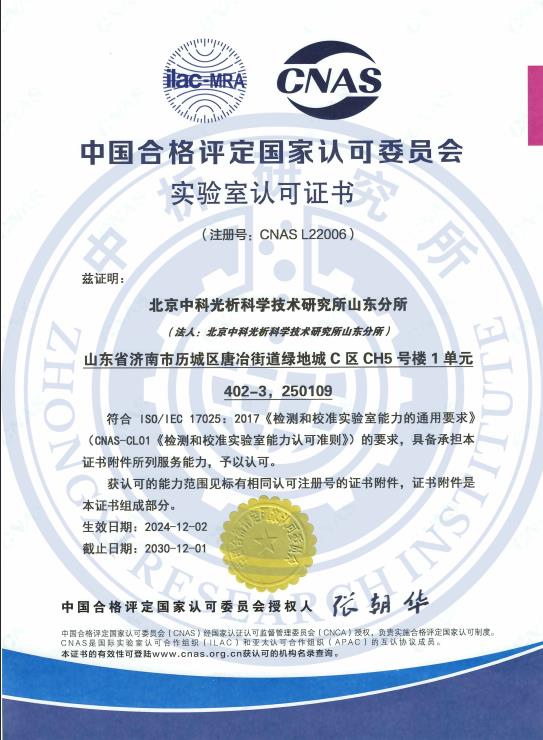

CNAS認可

實驗室認可證書

證書編號:CNAS L22006

有效期至:2030年12月1日

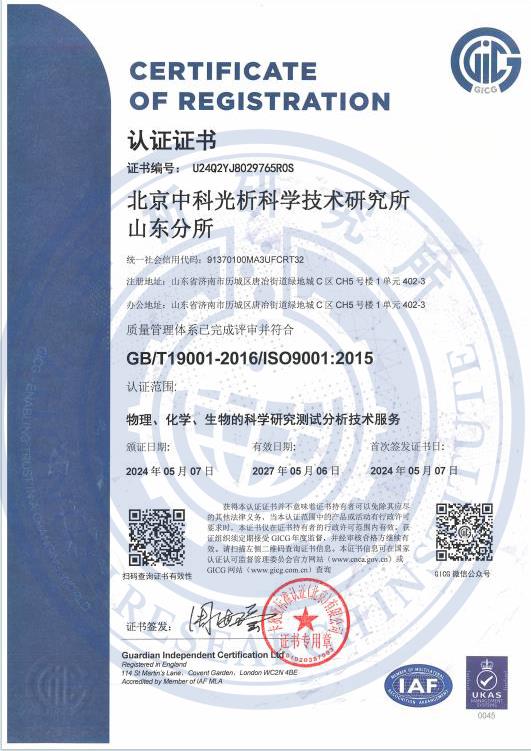

ISO認證

質量管理體系認證證書

證書編號:ISO9001-2024001

有效期至:2027年12月31日